※この記事はNLPを学んだ方向けの内容となっています

NLPを学ぶ中で実感を掴みにくいのがミルトンモデルではないでしょうか?

この記事では、メタモデルとの違いやセッションでの活用例、ミルトンモデルの効果について理解を深めるお話ができたらと思います。

ぜひあなたのセッションへ活用するヒントになれば幸いです。

Contents

ミルトンモデルは催眠のスキル

こんにちは、原子です。

僕はNLPに出会って人生が変化しましたし、学び始めて10年以上経つ今でも毎日のように役立てている実感があります。

しかしNLPを受講した直後は「よく分からない」と感じるものも少なくありませんでした。

その中でも一番ピンと来なかったのがミルトンモデル…。

僕はミルトンモデルに関しては古典催眠を学んだことやメタモデルの理解を深めていく中で使える実感が出てきました。

特にNLPの他のスキルと絡めて使うことでクライアントに変化を促すサポートができるようになりました。

この記事では、そんな他のスキルとの併用方法や具体的な使い方アイデアをご紹介していきます。

(独自の解釈も入りますがご了承ください)

そもそも催眠とは…?

ミルトンモデルは催眠療法の業界では神的存在のミルトン・エリクソンの言葉遣いなどをモデルにして体系立てられたものです。

『催眠』がモデルになっているわけですが、「では催眠とは?」というと実は明確な定義がなく、催眠療法家によって定義が異なります。

僕としては…

催眠とは

こんな定義にしています。

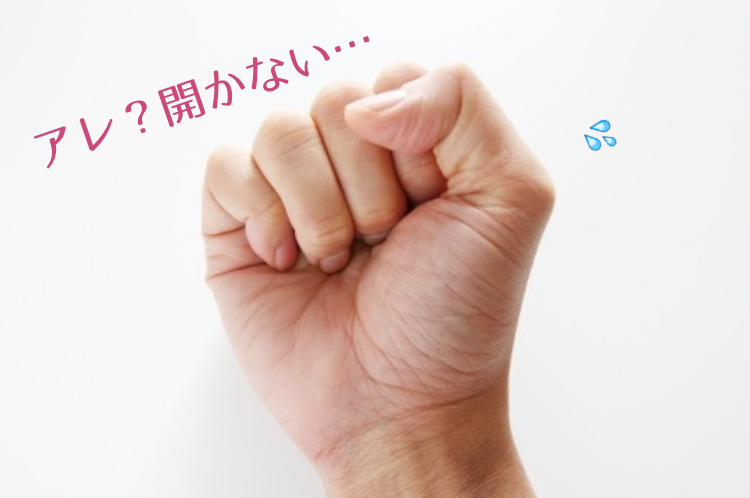

催眠をかけることで暗示が入りやすくなるのですが、例えば相手が催眠状態に入っている時に「手が開かない!」と言ったとします。

そして潜在意識がその暗示を受け入れると、頭(顕在意識)では開こうと思ってるのに「え?アレ?開かない!」という現象が起きます。

これはつまり、催眠状態だからといって意識がないわけじゃなく頭は働いているんですね。

しかし潜在意識の方が優先されるので頭では「手を開けよう」と思ってるのに現実には開かないという現象になるのです。

催眠は潜在意識へアプローチする

顕在意識 VS 潜在意識となると、潜在意識が優先され(勝ち)ます。

例えば「頑張って変わろう!」と気合・根性で続けようとしている方がいたとしましょう。

その人の頭の中で「気合・根性で何とかしよう」と思っているのは顕在意識です。

そう考える裏には潜在意識で「変わるのは相当大変なことである」または「変わるのは苦痛である」などの思い込みがあります。

なので大変さ、苦痛という潜在意識が優先されてしまい、なかなか続けられないという現象が起きてくるんですね。

潜在意識がブレーキを踏んでいると表現してもいいと思います。

このブレーキを緩めて、例えば「変わるのは楽しいことだ」とか「変わることが当たり前」と潜在意識が切り替わるとスルスルと気持ちよく現実が変わり始めます。

ミルトンモデルとメタモデルの関係

さてここでミルトンモデルに話を戻しましょう。

催眠が「顕在意識の働きを弱めて潜在意識にアプローチをしやすくする行為」と定義をつけました。

ではなぜ催眠を使うかというと潜在意識を変えていくことの方が現実変化に圧倒的に早いし圧倒的に楽だからです。

そしてミルトンモデルは潜在意識へ直接アプローチする言葉遣いと捉えてみると分かりやすいのかと思います。

直接というのは顕在意識という門番をすり抜けて、スルリと奥へと入っていくイメージですね。

NLPでは「ミルトンモデルはメタモデルの逆」という風に理解されている方も多いようです。

この部分をもう少し丁寧に言語化しておきますと

メタモデル:

潜在意識にあるビリーフなどを表面化させていく=顕在意識で気づき変えていくアプローチ

ミルトンモデル:

潜在意識に直接働きかけてビリーフなどを変えていくアプローチ

という感じで、アプローチは違うけど「潜在意識を変える」というゴールは同じなんですよね。

ここを理解するとミルトンモデルをセッションで使いやすくなってきますよ。

「メタモデルとミルトンモデルは逆」という理解だと、ミルトンモデルが使いにくいものになります。

ですが「アプローチは違うけど目的は同じ」と捉えておけば、セッションで同時に使うことも考えられます。

ミルトンモデルの具体例(逆メタモデル・一般化)

例えばセッションでクライアントさんがこんなことを言っていたとします。

私、いつもやらなきゃいけないことに追われているんです

この発言を、まずはメタモデル的に見ていきますと、「いつも」というのが一般化ですね。

「やらなきゃいけないこと」というのが何かも明確ではないです。

そこで質問を投げかけ、話を聴いていくと「いつも」と言っていたけど、意外とテレビを見てゆっくりしている時間が1日の中にあることに気づいたようです。

こうやって振り返ってみると結構時間ありますね、私(笑)

いつも時間が結構あるんですね!

こうやってバックトラックをしたら、ミルトンモデル的な言葉がけですね。

「いつも時間がない」と思い込んでいたものを「いつも結構時間がある」と潜在意識へアプローチしているわけです。(逆メタモデルの一般化)

ミルトンモデルの具体例(逆メタモデル・因果関係)

さらに「やらなきゃ」と言っていたことも、話してみたら意外と4つしかなかったことにも気づいたクライアントさん。

やることも整理したら4つしかありませんでした(笑)

4つでしたね(笑)それに気づいてどんな感じがしますか?

これだけなんだって軽くなりました!

軽くなりますよね!軽くなれば、やることを追いかける気分に変われますよね

これは最後の部分がミルトンモデル的な表現になります。

軽くなることと、追いかける気分になることに因果関係はないのですが、軽くなった事実と追いかける気分になれることをくっつけています。(逆メタモデルの因果関係)

追われているという最初の前提をさり気なく変えていくアプローチです。

また「変わります」ではなく「変われる」とするのもミルトンモデル的。

顕在意識が反発しにくいような言葉を使っているわけです。

このようにメタモデルとミルトンモデルは同じセッションの時間中に行き来しながら活用することができます。

「メタモデルとミルトンモデルは逆なんだ」と捉え方だと、それぞれ別物と考えて使いにくいものになってしまうということですね。

ミルトンモデルをNLPスキルと合わせる使い方

ここからはもっと強力に分かりやすい効果が得られるミルトンモデルを使う方法についてです。

僕は以前、ミルトンモデルは普通の会話の中で差し込むというイメージを持っていました。

実際に慣れてくると先ほどの例のようにセッション中にミルトンモデル的な会話をすることも可能です。

ですが最初は使ったつもりでも実感もないし、何しろ使いにくいと感じていました。

そんな時に僕は催眠術を学んだんです。いわゆる古典催眠というものです。

例えば相手をトランス状態に入れて「椅子から立てなくなる」「わさびが辛くなくなる」みたいな分かりやすく暗示を入れるものが古典催眠です。

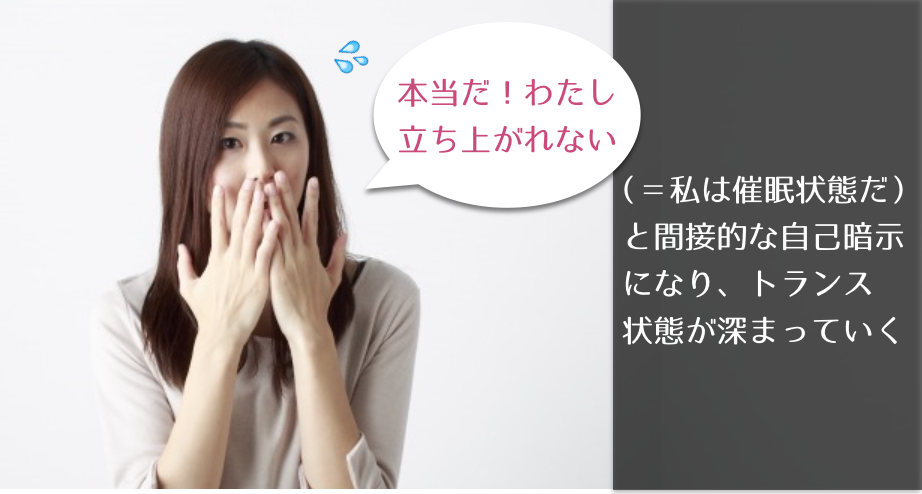

この古典催眠の中で学んだことなのですが、暗示が入ったことを本人が確認することでさらにトランス状態が深まるという原理があります。

つまり「椅子から立てない」と言われて「あ!本当だ私、椅子から立てない!」となると(私は催眠状態に入っているんだわ)と間接的な自己暗示になるんですね。

僕はこの原理を学んだ後に、エリクソンも腕浮遊という方法で使っているのを知ったんです。

その時に「エリクソンもセッションでトランス状態へしっかり誘導していたんだ!」と、気づいたんです。

今になって思うとエリクソンは催眠療法家なので当たり前のことなのですが、この気づきで「ミルトンモデルは普通の会話で使わないといけない」という思い込みが外れました。

そこから「セッションの中でしっかりとトランス誘導をする」ということがNLPのスキルとの相性がめちゃくちゃ良いことに気づいていったんです。

例:ミルトンモデルとポジション・チェンジ

ポジション・チェンジ(エンプティ・チェア)は椅子など場所を移動しながら相手に入り込むイメージをするわけですよね。

この時に例えば「相手を許せない」という気持ちで顕在意識が働いていると相手を感じきれません。

しっかりとトランス誘導をすると、顕在意識の思いや気持ちは置いておくことができます。

そうすると、ただただ相手の中に入って相手を感じることができるようになるんですね。

椅子に座ってからトランス誘導をして質問をする、そしてポジションを移動したらまたトランス誘導をして質問…と繰り返していくと、だんだん深く入っていきます。

相手に入りきることで「あの人も子供の頃から色々経験があって今があるんだって分かって一人の人として見ることができました」というような感想が出てくることは少なくありません。

例:ミルトンモデルとアンカリング

アンカリングで使う場合です。

NLPでは「アンカリングは気分が高まったところで入れるのがポイント」と習うと思いますが、トランス誘導しておくことで、しっかりとその気分を感じていただけるんですね。

しっかり暗示が入るように催眠誘導すれば、何でもないペットボトルを「愛おしくてたまらない!」という気持ちにすることも、何でもない拍手が「笑い転げるほど楽しい」という気持ちにも暗示できます。

つまりしっかり気分を感じることと、アンカーリングによって気分が出てくると因果関係を作ってあげるサポートの質がトランス誘導で高くなるのです。

ネガティブとポジティブを合わせるコラプシングアンカーなども丁寧にやることで「思い出しただけでイライラする」と言っていた人が「あれ?私何にイライラしてたんでしたっけ?」と思い出すことすらできなくなることもあります。

例:ミルトンモデルとタイムライン

タイムラインでも使えます。

なんとなくタイムラインを移動するのではなく、しっかりトランス誘導をした上で移動をしてもらうと顕在意識が働かない状態になれます。

例えば、これから勇気を出して一歩を踏み出したいから過去に「勇気を出した体験」のリソースを探りに行くとします。

その時に「何があったかな?」と頭で探すのではなく、むしろ頭を働かせずに潜在意識優位の状態でタイムラインを遡ってもらうんですね。

すると「勇気と関係ないんですが、人の応援をして喜んでもらった場面が出てきました」と、一見関係のないようなことが出てきたりします。

ですが、そこをよくよく話してみると、その人にとって「人を応援することが一歩を踏み出すエネルギーになる(=勇気)」だったりするんです。

表面的な言葉(顕在意識)ではなく、潜在意識の方が何が必要かを知っているんですね。

ミルトンモデルでトランス誘導

他にもまだまだNLPスキルとトランス誘導は例を挙げたらキリがないくらいありますが、とにかく相性が良いということを是非知っておいてほしいと思います。

細かい活用方法はそれぞれ別にスキルごとに記事にして具体的に例を出しながらお話していきます。

まずは「ミルトンモデルはトランス誘導に使ってみる」そんな意識を是非してみてください!

ミルトンモデルを使ったトランス誘導の例文

ここでは古典催眠でも使われるトランス誘導にミルトンモデル的なアプローチを入れたトランス誘導文をご紹介します。

良かったら、どの辺りがミルトンモデルなのかなど見つけてみてくださいね。

トランス誘導の例文

深呼吸をするたびに、体の力が抜けていきます。体の力が抜けると、心もだんだん落ち着いていきます。

私の声に合わせて頭、顔全体に意識を向けてみてください。息を吐くたびに頭皮や額、こめかみ、まぶたの力が緩んできます。

ス〜っと抜けていくと、頬や顎の力も抜けて、喉の力も方の力も抜けていきます。

頭の力が抜けてくるとボ〜っとしてくるかもしれません。

もしかしたら既に深いリラックスを感じ始めているかもしれません。

リラックスをするほどゆったりとした心地よい気持ちがどんどん広がっていきます。

そこに体も心も委ねることができます。なぜならあなたはとても深い安心感を知っているからです。

急いで無心になろうとしないでください。肩の力が抜けて腕や上半身の力もス〜っと抜けてくると、さらに呼吸はゆったり楽にできるようになっていきます。

リラックスが深まると頭がほわ〜んと気が遠くなってくるようです。ほわ〜んとすると気持ち良いですよね。

ゆったりとした、ますます深い気持ち良いくつろぎへと入っていくことができます。

トランス誘導を深めるコツ

NLPで学んだ方の話を聞くと、「ミルトンモデルの誘導の時はただ寝ていた」という感想も少なくないようです。

トレーナーの方も睡眠学習的に捉えて教えている方もいるように思います。

ですが僕はあくまで催眠は睡眠ではないので寝ないように誘導することを工夫しています。

ある程度のトランス誘導をしたら「リラックスしたまま目を開けてみてください、どんな気分ですか?」と話をしたりします。

そしてまたトランス誘導をしていく。

そのことで半覚醒→トランス誘導→半覚醒→…と繰り返すことでトランス誘導が深まるという原理もあるからです。

ある程度のトランス状態に誘導ができたらNLPのスキルを、いつもの手順でやってみてください。

「NLPは魔法のスキル」と称されることもありますが、その効果を実感できるはずです!

まとめ

人の性質として顕在意識よりも潜在意識が優先されます。

そこで催眠が活用できるわけですが、催眠とは顕在意識の働きを弱め、潜在意識へのアプローチをしやすくする行為と定義をつけました。

そしてミルトンモデルは潜在意識へのアプローチする言葉遣いとまとめてみました。

ミルトンモデルとメタモデルはアプローチの違いはありますが、その目的は同じ。潜在意識を変えるということにあるんですね。

だから同じセッションの中で同時に使うこともあります。

またミルトンモデルは、トランス誘導として活用するのがまずは使いやすく、使っている実感があると思います。

NLPのその他のスキル合わせて使ってみていただけたら、その効果を体感していただけるはずです。

コメント